|

NB: Ce document est aussi disponible en anglais.

Pour tout complément d'informations, s'adresser à M. Abdur Rashid, Chef du Service Mondial d'Information et d'Alerte Rapide (ESCG), FAO, Rome: Téléphone: (39)-06 5705-3099, Télécopie: (39) -06- 5705-4495, Courrier électronique (INTERNET): [email protected] |

Le présent rapport donne une évaluation préliminaire des récoltes céréalières de 1998 dans les neuf pays du CILSS [/ CILSS: Comit� permanent inter-Etats de lutte contre la s�cheresse dans le Sahel. Les neuf Etats Membres sont les suivants: Burkina Faso, Cap-Vert, Gambie, Guin�e-Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, S�n�gal et Tchad.] . Il est établi à partir des renseignements dont disposait le Système Mondial d'Information et d'Alerte Rapide sur l'alimentation et l'agriculture (SMIAR) au début de novembre 1998 et sur des estimations de la production fournies par les services nationaux, examinées et étudiées par les missions d'évaluation des récoltes qui ont été organisées durant la deuxième quinzaine d’octobre et la première semaine de novembre dans huit des neuf pays du CILSS. La mission en Guinée-Bissau n'a pas pu être organisée cette année du fait des troubles civils. Ces missions comprenaient des experts du SMIAR, du projet Diagnostic Permanent (DIAPER) du CILSS et du Centre Agrhymet de Niamey ainsi que, comme l'ann�e derni�re, des experts sahéliens recrutés par la FAO dans le cadre du Programme de Coopération Technique entre Pays en Développement (CTPD). Le programme FEWS (Famine Early Warning System) de l’USAID et le Programme Alimentaire Mondial (PAM) ont également participé en temps qu’observateurs aux missions dans plusieurs pays. Ces missions ont collaboré étroitement avec les services nationaux des statistiques agricoles chargés de la collecte et de l'analyse des données de la production des céréales, avec les services techniques de la météorologie, de la protection des végétaux, de l'hydrologie et avec, s'ils existent, les systèmes nationaux d'alerte rapide (SAP), les systèmes de suivi de la sécurité alimentaire (SISAAR) et les systèmes d'information sur les marchés (SIM). Les missions ont également rencontré les représentants des principaux bailleurs de fonds. Pour ces évaluations, la FAO et le CILSS ont coopéré étroitement, tant sur le terrain qu'au niveau central, et les chiffres de ce rapport ont fait l'objet d'un accord général des deux secrétariats.

Ces chiffres ont été discutés du 9 au 13 novembre à Niamey lors d’une réunion organisée par le CILSS/DIAPER avec des représentants des pays du CILSS. Ils seront aussi présentés et discutés lors de la réunion annuelle du "Réseau de Prévention des Crises Alimentaires au Sahel" organisée par le Club du Sahel et le CILSS les 3 et 4 décembre à Dakar.

Au moment des missions d'évaluation, les récoltes des cultures pluviales étaient en cours ou presque terminées dans la plupart des pays. Le mil précoce et le maïs avaient généralement déjà été moissonnés mais les variétés de céréales à cycle long et les cultures semées tardivement étaient en train de mûrir ou sur le point d'être récoltées dans certaines zones, tandis que les cultures irriguées étaient moins avancées. Le repiquage du riz se poursuivait dans les mangroves et les bas-fonds du sud Sénégal et sans doute de Guinée-Bissau. Les semis des cultures de décrue dans la vallée du fleuve Sénégal ou au Tchad étaient en cours. Les prévisions contenues dans ce rapport sont donc préliminaires et susceptibles d'être révisées ultérieurement.

Les conditions de croissance des cultures ayant été généralement favorables, notamment durant les mois d’août et de septembre, le Sahel devrait engranger cette année une très bonne récolte avec des records de production dans les principaux pays producteurs de la région. Les pluies sont en général arrivées à temps, sauf au Sénégal où elles ont commencé tardivement dans le centre et dans le nord. Quelques resemis ont été nécessaires dans certaines zones localisées seulement car il n’y a pas eu de longues périodes de sécheresse, sauf au Cap Vert en octobre. Les pluies sont restées bien réparties, régulières et abondantes pendant les mois d’août et de septembre sur les principales zones de production, causant même des inondations importantes dans le sud-est du Sénégal, l’ouest, le centre ou l’est du Niger et dans le sud du Tchad. Les attaques de déprédateurs sont restées en général limitées. Les pluies abondantes d’août/septembre ont permis une bonne régénération des pâturages et un bon remplissage des barrages.

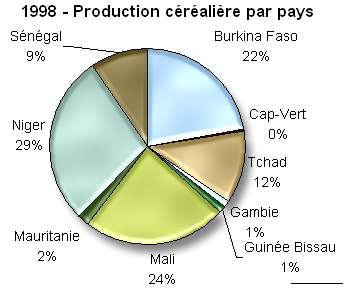

La production c�r�ali�re totale des neuf pays membres du CILSS en 1998 a �t� estim�e par les missions FAO/CILSS d'�valuation des r�coltes � 10,6 millions de tonnes, ce qui est sup�rieur de 31 pour cent � 1997 et de 17 pour cent par rapport � la moyenne des cinq derni�res ann�es. Des productions record sont attendues au Mali, au Niger et au Tchad et sup�rieures � la moyenne en Gambie. Elles sont proches de la moyenne au Burkina Faso et au S�n�gal et inf�rieures � la moyenne au Cap-Vert et en Mauritanie. La production c�r�ali�re en Guin�e-Bissau devrait �tre inf�rieure � la moyenne suite aux troubles civils qui ont perturb� les activit�s agricoles. La production a nettement augment� par rapport � 1997 dans tous les principaux pays producteurs du Sahel. Elle a baiss� par rapport � 1997 en Guin�e-Bissau et au Cap-Vert o� une r�colte tr�s faible est de nouveau attendue.

Dans les pays côtiers le long du Golfe de Guinée, les perspective de récolte sont dans l’ensemble bonnes au Bénin, au Nigeria et au Togo mais moins favorables en Côte d’Ivoire et au Ghana. Le Liberia et la Sierra Leone restent fortement dépendants de l’aide alimentaire internationale malgré quelques améliorations au niveau de la production agricole.

L’hivernage 1998 a démarré de manière précoce au Burkina Faso où les pluies ont commencé au mois d’avril. Durant ce mois, des pluies légères ont également été enregistrées dans le sud du Niger, du Tchad et du Mali. En mai, les premières pluies significatives ont été reçues dans le sud du Tchad et du Mali. Les pluies ont continué au Burkina Faso alors qu’un temps sec prédominait dans le reste de la région. Une situation similaire a été observée en juin quand les pluies ont atteint la Guinée Bissau et le sud du Sénégal.

En juillet, des pluies abondantes et bien réparties ont été enregistrées dans la plupart des régions productrices du Sahel. Par contre, la Mauritanie et le nord-ouest du Sénégal n’ont reçu que des pluies limitées. Les précipitations ont été régulières et bien réparties durant le mois d’août sur la plupart des zones agricoles de tous les pays sahéliens, y compris le sud de la Mauritanie et le nord du Sénégal. Des pluies abondantes ont été enregistrées en septembre sur l’ensemble du Sahel, bénéficiant aux semis tardifs. Les pluies sont descendues vers le sud en octobre et se sont arrêtées début octobre en Mauritanie et au nord du Sénégal. Aucune pluie n’a été enregistrée en octobre au Cap Vert.

La carte ci-dessous montre le cumul des pluies de mai à octobre en pourcentage de la moyenne inter-annuelle. Des pluies supérieures à très supérieures à la normale ont été enregistrées sur la plupart des zones de production du Niger et du Burkina Faso, du nord du Tchad et du sud de la Mauritanie. Les pluies ont été moyennes sur le sud du Tchad et du Burkina Faso, le nord du Sénégal, et une bonne partie du sud du Mali et de la Mauritanie. Des pluies inférieures à la normale (entre 70 et 90 pour cent de la normale) ont été observées dans le sud et le centre du Sénégal et dans le nord et l’ouest du Mali.

D'après les premières indications, les superficies ensemencées en céréales ont augmenté de manière significative par rapport aux niveaux de 1997 dans la plupart des pays. Davantage de régions marginales ont été exploitées car les bonnes pluies ont permis d'ensemencer des superficies habituellement non cultivées.

Les disponibilités globales en semences ont été dans l'ensemble suffisantes mais des difficultés d'approvisionnement ont été rencontrées dans certaines zones du Burkina Faso, de Mauritanie et du Sénégal qui avaient connu de mauvaises récoltes en 1997. Comme les pluies sont en général restées régulières après les semis, peu de resemis ont été nécessaires. Néanmoins, l’irrégularité ou l’arrêt des pluies suite aux semis en juin ou juillet dans quelques zones localisées ont entraîné un stress hydrique sur les jeunes plants et des pertes de semis et ont donc nécessité quelques resemis.

Bien que de bonnes pluies soient tombées dans les zones traditionelles de reproduction du Criquet pèlerin au Sahel, seules quelques reproductions limitées et isolées ont eu lieu seulement dans le sud de la Mauritanie. A la fin de l’été, il y a eu aussi des signalisations non confirmées d’une légère recrudescence du nombre de criquets dans le nord du Mali où des nomades ont vu quelques bandes larvaires et essaims. Des opérations de traitement ont alors été entreprises. Comme il n’y a pas eu de signalisations d’invasions dans les pays voisins, on pense que ces populations ne représentent pas une menace importante. En résumé, l’activité acridienne est restée quasi nulle durant l’été.

Durant le second semestre 1997, des infestations de criquet migrateur africain ont été signalées au Tchad, dans la région du Logone et du Chari le long de la frontière avec le Cameroun ainsi que dans la région de Guélendeng, où ils ont entraîné quelques dégats sur les cultures pluviales ou de décrue. En 1998, aucune infestation majeure n’a été signalée au delà de la présence de quelques larves solitaires dans le sud du Tchad.

Plusieurs pays ont connu des infestations localisées de sauteriaux notamment au Burkina Faso, au Cap-Vert (dans les îles de Santiago, Santo Antao, Brava et Fogo), en Mauritanie (dans l'Assaba, le Gorgol, le Guidimaka et le Trarza), en Gambie (dans les divisions Central River et Upper River), au Niger, au Sénégal et au Tchad. Des traitements importants ont été entrepris au Niger et au Sénégal. Ailleurs, la présence d’une bonne végétation naturelle a évité que les sauteriaux ne se concentrent trop sur les cultures.

Diverses attaques d'insectes ont été signalées, notamment de cantharides et chenilles en Gambie, en Mauritanie et au Niger. Des oiseaux granivores ont également été signalés dans la zone rizicole du Burkina Faso et du Mali (Office du Niger, Offices riz de Mopti et Ségou), en Mauritanie (au Gorgol et au Trarza), au Niger, au Sénégal et au Tchad.

Outre ses sources classiques d'information, le SMIAR utilise des données pluviométriques recueillies par les stations météorologiques ainsi que les données fournies par deux types de satellites pour suivre l'évolution des cultures dans la région et établir des prévisions de la production agricole.

Par l'intermédiaire du Système ARTEMIS installé dans son Centre de télédétection, la FAO produit pour l'ensemble de l'Afrique des images satellitaires décadaires et mensuelles sur la durée de présence des nuages à sommets froids, les estimations de pluviométrie et sur les indices de végétation (NDVI). Les images de durée de présence des nuages à sommets froids, qui comptabilisent la durée de présence des systèmes nuageux pluviogènes, sont produites à partir des données transmises en temps réel par le satellite européen géostationnaire METEOSAT. A partir de ces informations, sont aussi établies des cartes décadaires et mensuelles des estimations de la pluviométrie. Les images des indices de végétation, qui donnent une indication sur la biomasse photosynthétiquement active, sont produites à partir des données transmises par les satellites américains NOAA.

Le SMIAR a accès aux séries historiques du Système ARTEMIS. Ces séries historiques comprennent des cartes d'indices de végétation remontant jusqu'à 1981. Les cartes établies à partir du satellite METEOSAT existent depuis août 1988. Ces séries historiques permettent de comparer la situation actuelle avec les années antérieures et fournissent une analyse plus complète dans l'espace et plus rapidement disponible que les informations provenant du terrain.

Dans la planche 1, sont présentées les cartes de durée de présence des nuages à sommets froids pour les mois d’avril à octobre 1998. On peut voir que la durée de présence des nuages à sommets froids et, de ce fait, la quantité de pluies reçues a été la plus élevée pendant les mois de juillet et août. On note bien dans le sud du Sénégal le retard dans la progression des pluies vers le nord en juillet alors qu'au Tchad les pluies étaient supérieures à la normale durant le mois de juillet et les suivants. Les images pour les mois d'août et de septembre montrent que les nuages ont atteint des régions très septentrionales durant cet hivernage, apportant des pluies en général supérieures à la normale, notamment dans l'est et le centre du Sahel.

La planche 2 présente une évaluation de la saison agricole 1998 basée sur une classification selon l'évolution des valeurs des indices de végétation durant la saison 1997 comparée à la moyenne 1982-97. La zone du CILSS a ainsi été divisée en six classes. Chaque classe, identifiée par une couleur, correspond à un comportement type de l'hivernage 1998 par rapport à la moyenne. En gris (classe 1), la saison 1998 ne diffère pas beaucoup de la moyenne. En vert (classes 2 et 3), les indices de végétation ont été dans l’ensemble très supérieurs à la moyenne, ce qui caractérise une très bonne saison. Les zones en jaune (classe 4) ont subi une légère baisse ou un retard dans le démarrage des pluies en début de saison mais retrouvé des indices supérieurs par la suite. Les classes 5 (rouge) et 6 (bleu) correspondent aux zones ayant connu une situation inférieure à la normale. Les zones de la classe 5 ont des valeurs d'indice inférieures à la normale en milieu de saison, ce qui peut résulter de conditions plus sèches en juillet ou, au contraire, d'inondations dans certaines zones qui ont détruit ou caché la végétation et abaissé les valeurs des indices. Ces baisses en milieu de saison auront sans doute eu un impact négatif sur certaines cultures. Le profil de la classe 6 correspond à un démarrage lent ou tardif de l'hivernage mais à une bonne récupération plus tard durant la saison.

Les graphiques (cliquez ici) montrent l’évolution, sur différentes régions du Sahel, de la situation pluviométrique pendant l’hivernage 1998 par rapport à la moyenne calculée sur la période de 1989 à 1995. Les données ont été extraites des images de présence des nuages à sommets froids (CCD), produites par le Groupe d'Agrométéorologie du Service de l'environnement et des ressources naturelles de la FAO. Les graphiques montrent l’évolution décadaire et le cumul du 1er mars au 10 novembre, respectivement à gauche et à droite.

Durant la deuxi�me quinzaine d'octobre et d�but novembre, des missions conjointes FAO/CILSS d'�valuation des r�coltes ont permis d'analyser le d�roulement de la saison agricole 1998 et les premi�res estimations de production des c�r�ales pr�par�es par les services nationaux de statistiques agricoles. La mission en Guin�e-Bissau n'a pas pu �tre organis�e cette ann�e du fait des troubles civils. Ces missions comprenaient des experts du SMIAR, du projet Diagnostic Permanent (DIAPER) du CILSS et du Centre Agrhymet de Niamey. Des experts sah�liens recrut�s par la FAO dans le cadre du Programme de Coop�ration Technique entre Pays en D�veloppement (CTPD) ont �galement particip� � ces missions. Le programme FEWS (Famine Early Warning System) de l'USAID et le Programme Alimentaire Mondial (PAM) ont �galement particip� aux missions dans plusieurs pays. Ces missions ont collabor� �troitement avec les services nationaux des statistiques agricoles charg�s de la collecte et de l'analyse des donn�es de la production des c�r�ales, avec les services techniques de la m�t�orologie, de la protection des v�g�taux, de l'hydrologie et avec, s'ils existent, les syst�mes nationaux d'alerte rapide (SAP), les syst�mes de suivi de la s�curit� alimentaire (SISAAR) et les syst�mes d'information sur les march�s (SIM). Les missions ont �galement rencontr� les repr�sentants des principaux bailleurs de fonds. Dans quelques pays, les missions ont pu organiser des visites de terrain dans un certain nombre de zones agricoles o� elles ont pu rencontrer les autorit�s locales, les services r�gionaux des statistiques ou de l'encadrement agricoles et des agriculteurs. Pour ces �valuations, la FAO et le CILSS ont coop�r� �troitement, tant sur le terrain qu'au niveau central, et les chiffres de ce rapport ont fait l'objet d'un accord g�n�ral des deux secr�tariats.

La production c�r�ali�re totale des neuf pays membres du CILSS en 1998 a �t� estim�e par les missions FAO/CILSS d'�valuation des r�coltes � 10,6 millions de tonnes, ce qui est sup�rieur de 31 pour cent � 1997 et de 17 pour cent par rapport � la moyenne des cinq derni�res ann�es. Des productions record sont attendues au Mali, au Niger et au Tchad et sup�rieures � la moyenne en Gambie. Elles sont proches de la moyenne au Burkina Faso et au S�n�gal et inf�rieures � la moyenne au Cap-Vert et en Mauritanie. La production c�r�ali�re en Guin�e-Bissau devrait �tre inf�rieure � la moyenne suite aux troubles civils qui ont perturb� les activit�s agricoles. La production a nettement augment� par rapport � 1997 dans tous les principaux pays producteurs du Sahel. Elle a baiss� par rapport � 1997 en Guin�e-Bissau du fait des troubles civils et au Cap-Vert o� une r�colte tr�s faible est de nouveau attendue. L'�volution de la production par pays depuis 1990 est donn�e dans le tableau suivant et dans les graphiques de la page suivante..

|

Pays

|

Production céréalière |

Prévisions préliminaires pour 1998 |

1998/ 1993-97 (%) |

|||||||

| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |||

|

Burkina Faso

|

1 518 | 2 455 | 2 477 | 2 557 | 2 492 | 2 308 | 2 482 | 2 014 | 2 388 | 100.7 |

|

Cap-Vert

|

11 | 8 | 10 | 12 | 3 | 8 | 1 | 5 | 3 | 57.9 |

|

Gambie

|

90 | 111 | 128 | 102 | 91 | 103 | 112 | 114 | 121 | 115.8 |

|

Guinée-Bissau 1/

|

169 | 180 | 171 | 180 | 190 | 201 | 147 | 174 | 120 | 67.3 |

|

Mali

|

1 771 | 2 414 | 1 809 | 2 228 | 2 457 | 2 189 | 2 219 | 2 138 | 2 524 | 112.4 |

|

Mauritanie

|

103 | 104 | 106 | 175 | 193 | 220 | 121 | 152 | 164 | 95.5 |

|

Niger

|

1 476 | 2 468 | 2 248 | 1 803 | 2 648 | 2 096 | 2 261 | 1 721 | 3 042 | 147.4 |

|

Sénégal 2/

|

950 | 970 | 856 | 1 186 | 964 | 1 093 | 1 016 | 818 | 1 008 | 100.1 |

|

Tchad

|

601 | 812 | 977 | 617 | 1 175 | 908 | 878 | 986 | 1 277 | 140.0 |

|

TOTAL 3/

|

6 700 | 9 500 | 8 800 | 8 900 | 10 200 | 9 100 | 9 200 | 8 100 | 10 600 | 117.5 |

Source: FAO/CILSS

Note: Les r�coltes records sont soulign�es.

1/ Un changement a �t� introduit dans la m�thodologie d'enqu�te en 1997.

2/ Pour 1993, le chiffre est bas� sur une estimation faite par les services

statistiques mais pas sur une enqu�te.

3/ Les totals ont �t� arrondis.

Ces chiffres doivent être considérés comme préliminaires car les enquêtes ont été généralement préparées avant la fin de la récolte et comprennent des prévisions pour les cultures de décrue et de contre-saison, notamment en Mauritanie, où les cultures pluviales ne représentent qu’environ un tiers de la production totale. Ces estimations sont donc susceptibles d'être revues dans les prochains mois mais il est peu probable qu'apparaisse un changement significatif dans la tendance générale, à savoir une production globale supérieure à la moyenne ou record dans la région.

Graphiques par pays - Evolution de la production céréalière dans les pays du CILSS

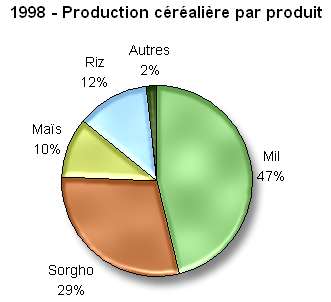

La répartition par type de céréales est donnée pour chaque pays dans le tableau suivant.

| Pays | Mil | Sorgho | Maïs |

Riz (paddy) |

Blé |

Autres 1/ |

Total 2/ |

|

Burkina Faso

|

711.0 | 1 113.3 | 431.2 | 113.3 | - | 19.3 | 2 388.0 |

|

Cap-Vert

|

- | - | 3.4 | - | - | - | 3.0 |

|

Gambie

|

69.0 | 13.6 | 12.1 | 26.3 | - | - | 121.0 |

|

Guinée-Bissau

|

15.0 | 15.0 | 8.0 | 80.0 | - | 2.0 | 120.0 |

|

Mali 3/

|

746.0 | 674.0 | 387.0 | 688.0 | 9.0 | 20.0 | 2 524.0 |

|

Mauritanie 3/

|

2.8 | 69.3 | 10.5 | 80.9 | - | - | 164.0 |

|

Niger

|

2 440.9 | 533.3 | 6.9 | 53.3 | 7.3 | - | 3 042.0 |

|

Sénégal 3/

|

557.1 | 184.5 | 83.3 | 180.5 | - | 2.1 | 1 008.0 |

|

Tchad

|

365.6 | 513.9 | 172.7 | 100.2 | 1.2 | 123.7 | 1 277.0 |

|

TOTAL 2/

|

4 907.0 | 3 117.0 | 1 115.0 | 1 323.0 | 17.0 | 167.0 | 10 646.0 |

Source: FAO/CILSS

1/ Y compris fonio, berbéré et cultures de décrue

au Tchad.

2/ Totaux arrondis.

3/ Y compris estimations pour cultures

de décrue et de contre saison.

Les précipitations ont commencé tôt sur la moitié sud du pays, en avril. Elles se sont déplacées vers le nord à la mi-mai et sont devenues abondantes dans tout le pays au cours de la première décade de juin. Les pluies ont diminué à la mi- et à la fin-juin, mais sont devenues abondantes et largement réparties durant le mois de juillet. Elles sont restées abondantes et régulières durant le mois de juillet, particulièrement durant les deux premières décades, excédant souvent 150mm dans le nord et 200mm ailleurs. Les pluies se sont prolongées durant les deux premières décades de septembre et ont commencé à diminuer durant la dernière décade. En octobre, des précipitations étaient encore enregistrées sur le sud et le centre, particulièrement durant la seconde décade.

Les semis ont débuté en mai et ont progressé vers le nord en juin. Ils se sont ralentis en juin à cause de la diminution des pluies, mais ont repris en juillet. Les pluies régulières et abondantes de juillet, août et de la première moitié de septembre ont permis un développement favorable des cultures. Il est possible que l'arrêt des pluies en octobre affecte le rendement potentiel des cultures plantées tardivement dans certaines régions, principalement dans les provinces de Comoe, Houet, Nioumbel et Poni.

La situation concernant les ravageurs des cultures reste globalement calme. Des sautériaux ont été signalés dans le nord et dans l'est. Les infestations de chenilles des mois de juin et juillet ont été limitées grâce aux pluies abondantes qui ont suivi cette période. Des traitements ont été effectués sur 36 000 hectares. Suite aux pluies abondantes, les pâturages se sont reconstitués de manière satisfaisante et les réserves en eau ont généralement été remplies, améliorant significativement la situation hydrologique qui était assez défavorable durant la saison 1998.

Une mission d'évaluation des récoltes commune FAO/CILSS a examiné à la mi-octobre, avec les services nationaux, l'évolution de l’hivernage 1998 et les perspectives de récoltes. La production totale de céréales en 1998 est estimée à 2 387 800 tonnes, ce qui est bien supérieur à celle de l'année dernière (+18,6 %) mais reste proche de la moyenne. Les productions de mil, de sorgho et de maïs ont augmenté d'environ 17 à 18 %, tandis que celle de riz a augmenté de 26,6 % et que celle de fonio a pratiquement doublé.

Vous

pouvez aussi consulter les informations de base, préparées par

le SMIAR, sur ce pays

Vous

pouvez aussi consulter les informations de base, préparées par

le SMIAR, sur ce pays

Cap-Vert

:

Cap-Vert

: Suite à l'arrivée des pluies à la fin du mois de juillet sur les îles du sud et en août sur les autres, les précipitations se sont étendues à tout le pays au mois d'août. Les pluies ont diminué quelque peu début septembre, mais ont augmenté ensuite, notamment dans les îles du sud. Cependant, suite à ce début de saison relativement favorable, le temps est resté complètement sec en octobre. C'est pourquoi les cultures de maïs plantées en juillet et en août ont été sévèrement stressées ou ont échoué dans les zones arides et sub-humides, et les rendements sont particulièrement faibles. Seule l'île de Fogo a enregistré des pluies suffisantes pour obtenir des rendements adéquats.

Des infestations de sauteriaux ont été signalées sur les îles Santiago, Santo Antao, Fogo et Brava. Des traitements ont été effectués. Du fait des faibles précipitations, les pâturages se sont faiblement reconstitués, sauf sur les îles de Fogo et Brava. Les cultures de maïs vont produire des résidus de récolte, mais qui ne seront pas suffisants pour couvrir tous les besoins pour l'alimentation animale.

Une mission d'évaluation des récoltes commune FAO/CILSS a estimé avec les services nationaux, début novembre, que la production de maïs 1998 serait de 3 400 tonnes, ce qui est inférieur à l'année dernière, dont la production était déjà réduite et inférieure à la moyenne. Suite à cette faible récolte, certaines populations rurales vont être très vulnérables et pourraient avoir besoin d'une assistance alimentaire. Cependant, en dépit de plusieurs mauvaises récoltes successives, la situation alimentaire globale reste satisfaisante étant donné que le pays importe la majeure partie de ses besoins pour la consommation. Des contributions importantes d'aide alimentaire sont déjà annoncées pour 1998/99 et plusieurs livraisons sont planifiées pour novembre et décembre.

Vous

pouvez aussi consulter les informations de base, préparées par

le SMIAR, sur ce pays

Vous

pouvez aussi consulter les informations de base, préparées par

le SMIAR, sur ce pays

Les premières pluies utiles sont tombées tardivement au cours de la deuxième décade de juin au centre et à l’est ; elles ont été modestes au cours de ce mois, entraînant des pauses pluviométriques (8 à 10 jours). La saison des pluies ne s’est réellement installée sur l’ensemble du pays qu’à partir de la mi-juillet avec des pluies régulières, voire parfois de violentes averses. En août, les pluies ont été régulières au centre et abondantes sur les zones maritimes, portant le cumul pluviométrique à plus de 300 mm. Ces bonnes conditions pluviométriques se sont poursuivies en septembre avec des pluies dépassant respectivement les 100mm et les 50mm durant les première et seconde décades. Dans la première moitié d’octobre, les pluies ont été disparates et irrégulières et se sont arrêtées précocement. L’abondance et la régularité des précipitations en août et septembre ont augmenté les réserves en eau des sols, conduisant à un bon développement végétatif des cultures.

Les premiers semis de céréales précoces (mil précoce et maïs) ont commencé à la mi-juin au centre et à l’est; ils se sont poursuivis à grande échelle en humide à la fin juin pour les céréales secondaires dans l’est. A l’ouest, dans la North Bank Division (NBD), notamment dans les districts de Niumis et dans la Lower River Division (LRD), en particulier dans les districts de Kiangs, on avait procédé à des semis de céréales précoces en sec, à cause de l’insuffisance des pluies. De ce fait, beaucoup de ressemis ont été effectués jusqu’à la mi-juillet ce qui a entrainé une faible densité de semis, des abandons importants et des cycles végétatifs raccourcis, en particulier pour le mil précoce dans l’ouest de la NBD et les deux Kiangs dans la LRD. A l’ouest, les semis du mil tardif, du sorgho et de l’arachide ne se sont généralisés qu’à partir de la mi-juillet. De ce fait, ces cultures n’ont pas toujours pu boucler leur cycle végétatif avant la fin des pluies. Les semis de riz pluvial ont été réalisés essentiellement en juillet. Les pépinières du riz de bas fonds et de mangrove ont été mises en place en juillet-août et le repiquage a été réalisé en septembre. D’une manière générale, la saison a été favorable à cette culture dans tout le pays. Cependant, le mil à cycle long dans la West Division (WD), avait encore besoin d’un minimum d’eau pour le remplissage des épis. Le manque des pluies durant la deuxième quinzaine d’octobre a réduit le rendement de cette culture.

En dépit de certaines attaques diverses (chenilles, sauteriaux, millepattes et autres insectes) enregistrées sur les céréales, leur incidence sur les cultures a été mineure. Il en est de même pour les mauvaises herbes, notamment le Striga, observées sur la quasi-totalité du pays, en particulier dans la CRD et sur la culture du riz pluvial dans la URD et la NBD. L’arrivée des pluies en juin a permis la reconstitution des pâturages et un bon remplissage des points d’eau qui ont permis une augmentation de la production laitière à partir de la mi-août et une amélioration de la situation sanitaire des troupeaux.

Une mission conjointe FAO/CILSS qui s'est rendue dans le pays du 12 au 16 octobre a estim� la production c�r�ali�re totale pr�visionnelle en 1998 � 120 980 tonnes, soit une hausse de 6 % par rapport � 1997 et de 16 % par rapport � la moyenne des cinq derni�res ann�es. Par rapport en 1997, la hausse est de 6 % pour les c�r�ales secondaires (avec 92 727 tonnes) et d'environ 11 % pour le riz (pluvial ou de mangrove).

Vous

pouvez aussi consulter les informations de base, préparées par

le SMIAR, sur ce pays

Vous

pouvez aussi consulter les informations de base, préparées par

le SMIAR, sur ce pays

Les activités agricoles ont été sévèrement perturbées cette année par les troubles civils qui ont commencé au début du mois de juin dans la capitale Bissau, et qui se sont étendus à d'autres villes. Le conflit a eu lieu au début de la saison culturale, entravant sérieusement les travaux de préparation des terres et de semis, ainsi que la distribution des intrants aux fermiers. Environ 400 000 personnes, soit près de 80 pour cent de la population de la capitale, ont fui leurs habitations vers les zones rurales de Cacheu, Biombo et Quinara, vers les îles de la côte et au Sénégal et en Guinée Conakry. Un accord de cessez-le-feu a été signé à Praia le 26 juillet, ce qui a permis une reprise partielle des activités dans les champs, mais les combats ont repris en octobre, perturbant la récolte des céréales secondaires dans l'est et les activités normales dans les rizières.

Un accord a été signé à Abuja le 1er novembre entre le Président de la Guinée Bissau, Monsieur Joao Bernardo Vieira, et le chef des rebelles Ansumane Mane, dans le cadre du 21ème Sommet de la CEDEAO. L'accord réaffirme le cessez-le-feu signé en juillet, prévoit le retrait de toutes les troupes étrangères et le déploiement simultané d'une force Ouest-Africaine de maintien de la paix le long des frontières avec le Sénégal et à l'intérieur de la Guinée Bissau, l'ouverture d'un couloir humanitaire, et la réouverture de l'aéroport et du port toujours sous contrôle des rebelles. L'accord a également appelé la formation d'un gouvernement d'unité nationale et l'organisation d'élections législatives et présidentielles avant mars 1999.

Aucune mission d'évaluation des cultures n'a pu être organisée à cause de l'insécurité. Les images satellite indiquent que les précipitations ont généralement été supérieures à la moyenne en août et en septembre, permettant une désalinisation satisfaisante des rizières de mangroves. Sur la base d'une réduction d'environ 50 % de la production de céréales secondaires, qui est localisée principalement dans le nord et l'est, et d'environ 20 % de la production de riz, plus importante dans le sud qui a été moins touché par les troubles civils, la FAO/SMIAR estime la production céréalière 1998 à 120 000 tonnes, comparé à 174 000 tonnes en 1997, soit une chute de 31%. Cette production correspond également à un tiers de moins que la normale. Des rapports récents indiquent que la situation alimentaire en Guinée-Bissau n'est pas trop critique étant donné que la récolte en cours fournit un apport supplémentaire. Cependant, suite aux combats récents qui ont arrêté les distributions de nourriture, les personnes déplacées à l'intérieur du pays ont besoin d'une assistance, notamment à Prabis et Cumura près de Bissau et dans la zone de Bafata, à quelques 120 km à l'est de Bissau.

Vous

pouvez aussi consulter les informations de base, préparées par

le SMIAR, sur ce pays

Vous

pouvez aussi consulter les informations de base, préparées par

le SMIAR, sur ce pays

Mali

:

Mali

: Les premières pluies significatives sont tombées en mai dans la plupart des zones agricoles. Les précipitations sont restées limitées de la mi-juin au début-juillet, entraînant un retard des semis dans plusieurs régions. Les zones les plus touchées ont été le nord-ouest de Kayes, la moitié nord de la région de Ségou (Niono, Macina et Ségou), le nord-ouest de Mopti (Ténékou et Youvarou) et la région de Tombouctou. Entre la seconde décade de juillet et la fin du mois de septembre, les pluies ont été abondantes, étendues et bien réparties sur l'ensemble du pays. Le cumul des pluies à la fin du mois de septembre était généralement supérieur à celui de l'année dernière et au niveau normal. Cela a fourni une humidité du sol suffisante pour permettre un bon développement des cultures, même dans les zones traditionnellement sèches. Cependant, l'arrêt précoce des pluies pourrait affecter les rendements dans certaines zones du nord de la région de Kayes, et dans la région de Ségou.

La situation hydrologique des vallées des fleuves Niger et Sénégal est normale et meilleure qu'en 1997. Alors que cette situation était favorable aux cultures de riz irrigué dans les zones de Ségou et Mopti, quelques inondations dans les zones de Tombouctou et Gao ont provoqué la perte de cultures. Cependant, la zone affectée est moins grande qu'en 1997.

La situation concernant les ravageurs des cultures a été relativement calme malgré la présence de sauteriaux, de rongeurs, d'oiseaux granivores et de quelques criquets pèlerins. Les oiseaux granivores (Quelea Quelea) continuent de menacer la culture de riz. Les pâturages et les points d'eau sont généralement satisfaisants.

Une mission d'�valuation des r�coltes commune FAO/CILSS organis�e � la fin du mois d'octobre a estim� la production c�r�ali�re 1998 au record de 2 524 000 tonnes. Cette production est sup�rieure de 12 pour cent � la moyenne et de 3 pour cent au record pr�c�dent datant de 1994 (2 457 350 tonnes). Cette augmentation est le r�sultat des conditions atmosph�riques favorables, qui ont permis l'am�lioration des rendements ainsi qu'une augmentation substantielle (35 pour cent) de la surface cultiv�e du riz et du ma�s, par rapport � la moyenne 1993-97.

Vous

pouvez aussi consulter les informations de base, préparées par

le SMIAR, sur ce pays

Vous

pouvez aussi consulter les informations de base, préparées par

le SMIAR, sur ce pays

La saison des pluies 1998 a commencé tardivement malgré quelques pluies légères en juin et au début du mois de juillet dans les régions de l'est et du centre-sud. Les précipitations sont devenues abondantes sur les régions de production durant la troisième décade de juillet et au mois d'août, couvrant la plupart des zones agro-pastorales. Des pluies abondantes et bien distribuées dans le temps et dans l'espace se sont prolongées jusqu'à la fin-septembre. Le cumul des pluies pour 1998 est généralement supérieur à celui de 1997. De la troisième décade de juillet à la seconde décade de septembre, toutes les zones agro-pastorales ont reçu des pluies abondantes. A la fin du mois de septembre, les précipitations sont devenues moins abondantes, en particulier dans la région de Hodh el Chargui.

Le début tardif des pluies a provoqué un retard dans les semis de plusieurs régions. Le semis des cultures pluviales a seulement commencé à la fin du mois de juin dans le sud de Guidimaka, et ne s'est généralisé que durant la troisième décade de juillet dans la zone agro-pastorale. Cependant, le bilan hydrique est resté satisfaisant durant la plus grande partie de la saison des pluies, jusqu'à la fin du mois de septembre. De façon globale, de bons rendements peuvent être espérés pour les cultures pluviales. Suite aux pluies abondantes des mois d'août et septembre, les conditions de croissance sont également favorables pour les champs dans les zones de bas-fonds et pour les cultures irriguées. Dans toutes les régions pastorales, une production abondante de fourrage est attendue cette année. Cela devrait couvrir les besoins du cheptel jusqu'à la moitié de l'année 1999, époque à laquelle les troupeaux migreront dans les autres régions pour trouver de la nourriture en suffisance.

La situation relative aux ravageurs des cultures a été caractérisée par la présence de sautériaux, d'oiseaux granivores et de criquets pèlerins dans plusieurs régions (Gorgol, Guidimaka, et Assaba). Des traitements ont été entrepris en juillet, mais des dégâts provoqués aux cultures de Dieri, particulièrement par les oiseaux, ont été signalés en août et septembre dans les régions de Trarza, Brakna, Gorgol et Guidimaka. Les pluies abondantes reçues durant la saison ont permis une reconstitution satisfaisante des pâturages et des réserves en eau dans les barrages et retenues d’eau. En conséquence, une bonne production est attendue pour les cultures de décrue.

Fin-octobre/d�but-novembre, une mission d'�valuation des r�coltes commune FAO/CILSS a estim� la production c�r�ali�re totale � 202 600 tonnes. Lors de la r�union r�gionale organis�e par DIAPER � Niamey � la mi-novembre avec les repr�sentants des pays membres du CILSS, ces estimations ont �t� pr�vues � la baisse avec une production totale de 163 500 tonnes. Cela repr�sente une augmentation de 7,4 pour cent par rapport � la production de l'ann�e pass�e, mais reste � un niveau inf�rieur � la moyenne. Cette augmentation peut en partie �tre attribu�e aux conditions atmosph�riques favorables, qui ont permis la plantation de plus grandes surfaces, particuli�rement pour les cultures de Dieri.

Vous

pouvez aussi consulter les informations de base, préparées par

le SMIAR, sur ce pays

Vous

pouvez aussi consulter les informations de base, préparées par

le SMIAR, sur ce pays

Les premières pluies utiles sont apparues précocement au cours de la troisième décade d'avril. Elles ont été irrégulières au courant du mois de mai sur l'extrême sud du pays (sud des départements de Dosso, Maradi, Tahoua et la Communauté Urbaine de Niamey - CUN). Début juin, les pluies sont remontées vers le nord, atteignant le sud du département de Tillabéry. Au cours des deuxième et troisième décades de juin, les pluies ont été modérées et localisées (Dosso, Tahoua, Maradi). A partir de la deuxième décade de juillet et jusqu'à la deuxième décade de septembre, la saison a été caractérisée par des pluies importantes et régulières sur l'ensemble de la zone agro-pastorale. Quelques pluies diluviennes (50 à 100 mm) se sont abattues de fin juillet à début septembre, causant parfois des inondations (CUN, Zinder). De la seconde décade de septembre jusqu'à la mi-octobre, les précipitations ont été faibles. La majorité de postes ont enregistré un cumul pluviométrique supérieur à 500 mm, supérieur à la normale et avoisinant celui de l’année 1994.

Les premiers semis en humide des céréales précoces (mil et sorgho) ont été effectués en fin avril et au cours du mois de mai dans la partie méridionale du pays (sud de Dosso, Tillabéry, Maradi, Tahoua). La disparité des pluies en mai et les vents de sable ont entraîné des dessèchements et des pertes de jeunes pousses. Dans certains arrondissements (nord Doutchi, Madaoua), des ressemis ont été effectués très tardivement. Au cours des deux premières décades de juin, la remontée des pluies vers Tillabéry a permis des ressemis dans cette région et un deuxième semis dans la zone sud du pays. Un début de semis a été aussi enregistré dans le sud de Zinder, Diffa (arrondissement de Mainé Soroa). Ces cultures ont subi les effets néfastes de la sécheresse intervenue de la mi-juin à la première décade de juillet dans le sud-ouest, occasionnant des pertes de semis. Un troisième semis a été effectué au cours de juillet jusqu'à début août, particulièrement dans les départements de Diffa, Zinder, Tahoua, Agadez, sud Maradi et nord Tillabéry (Ouallam). Ces semis ont bénéficié de la bonne pluviométrie enregistrée à partir de la fin de la deuxième décade de juillet jusqu’à la fin de septembre. Les fortes pluies d’août et septembre ont largement subvenu au besoins en eau des cultures. Par contre, dans la vallée du fleuve Niger et dans les aménagements hydro-agricoles, ces pluies ont causé des inondations préjudiciables au riz, détruisant plusieurs parcelles (environ 2 120 hectares perdus). Les pluies se sont maintenues jusqu’à la 1ère décade d'octobre dans certaines zones, permettant aux cultures tardives de boucler leur cycle végétatif (Tillabéry, Diffa, Tahoua, Madaoua).

Les infestations des cultures, principalement par les sautériaux et les chenilles défoliatrices, ont été moins importantes cette année, comparées aux dernières années. Elles ont aussi été en général bien maîtrisées suite aux traitements réalisés au moment adéquat. Au 15 octobre, environ 88 760 hectares avaient été traités sur près de 300 000 hectares déclarés infestés. Concernant les Criquets pèlerins, aucune menace importante n’a été signalée. La situation des pâturages qui était mauvaise jusqu’à la mi-juillet, s’est améliorée progressivement, apportant une bonne couverture herbacée et améliorant ainsi la nutrition et la santé des animaux.

Une mission conjointe FAO/CILSS qui s'est rendue dans le pays du 19 au 23 octobre a estim� la production c�r�ali�re totale pr�visionnelle en 1998 � 3 042 100 tonnes, dont 2 974 200 tonnes de mil et sorgho, 53 500 tonnes de riz, 6 900 tonnes de ma�s et 7 300 tonnes de bl�. Ce niveau de production record est sup�rieur de 77 % � celui de 1997 et de 47 % � celui de la moyenne des cinq derni�res ann�es. La production de mil et sorgho est en hausse de 26 % par rapport au pr�c�dent record de 1994 et de 49 % par rapport � la moyenne des cinq derni�res ann�es alors que la production du riz irrigu� accuse une baisse de 17 % par rapport � 1997 suite aux inondations des mois d'ao�t et septembre.

Vous

pouvez aussi consulter les informations de base, préparées par

le SMIAR, sur ce pays

Vous

pouvez aussi consulter les informations de base, préparées par

le SMIAR, sur ce pays

La saison des pluies a débuté plus tard qu'en 1997, année caractérisée par un début précoce des pluies. Les premières pluies sont arrivées à la mi-juin dans le sud et l'est, et ont atteint le centre et le nord seulement à la fin du mois de juillet ou au début du mois d'août. Les précipitations sont restées régulières et bien réparties durant août et septembre. Les pluies se sont arrêtées en octobre dans le centre et le nord, bien que quelques pluies significatives aient été enregistrées à la fin du mois d'octobre autour de Diourbel. Elles ont continué en octobre dans l'extrême sud.

Les semis en sec ont débuté à la fin du mois de mai, mais la majorité des semis a suivi l'arrivée des pluies en juin dans le sud et en juillet/août dans le centre et le nord. Les pluies assez abondantes et régulières des mois d'août et septembre ont permis un développement satisfaisant des cultures, mais l'arrêt des pluies en octobre a affecté les rendements des cultures plantées tardivement ou de celles à cycle long, dans le centre et dans le nord.

Des infestations de sautériaux et d'autres ravageurs des cultures ont été signalées sur environ 95 000 hectares, mais les dégâts aux cultures restent limités. Les pâturages se sont régénérés de façon satisfaisante grâce aux bonnes pluies des mois d'août et septembre. Le niveau atteint par le fleuve Sénégal a permis d'inonder des zones relativement importantes de cultures de décrue.

Sur la base de l’enquête de prévision de la production nationale, une mission d'évaluation des récoltes commune FAO/CILSS a estimé à la fin du mois d'octobre la production des cultures pluviales 1998 à 976 400 tonnes, ce qui est supérieur de 24% à la faible production de 1997, mais reste inférieur à la moyenne des 5 dernières années. La production des céréales secondaires a augmenté significativement, tandis que celle de riz a diminué. Avec les cultures de décrue et de contre-saison dont les perspectives sont meilleures que l'année dernière, la production céréalière totale pour 1998/99 est légèrement supérieure à 1 million de tonnes.

Vous

pouvez aussi consulter les informations de base, préparées par

le SMIAR, sur ce pays

Vous

pouvez aussi consulter les informations de base, préparées par

le SMIAR, sur ce pays

La saison des pluies 1998 a débuté en avril dans la zone soudanienne, avec des pluies éparses et erratiques jusqu'à la première décade de juillet. De la seconde décade de juillet jusqu'à la fin-septembre, des pluies abondantes et bien réparties sont tombées sur la plus grande partie du pays. Le cumul des pluies était généralement supérieur à la moyenne et au niveau de l'année dernière dans beaucoup de régions. Dans la zone soudano-sahélienne, des pluies importantes ont causé des inondations et ont retardé les semis ainsi que les autres activités agricoles dans plusieurs régions, incluant le Mayo-Kebbi, le Tandjilé, le Moyen-Chari, les deux Logone. Quelques rizières ont été inondées, mais un apport abondant d'eau dans les zones de bas-fonds a permis une augmentation des zones plantées en cultures de berbéré.

En général, les semis ont commencé en retard par rapport à l'année 1997. Partout, le départ tardif de la saison et la mauvaise distribution des pluies ont affecté les cultures, entraînant parfois le nécessité d'effectuer des resemis. Cependant, les pluies abondantes et bien distribuées de la mi-juillet à la fin-septembre ont été favorables au développement des cultures dans les zones soudanienne et sahélienne, et les rendements attendus sont supérieurs à ceux de l'année dernière.

La situation des ravageurs des récoltes est restée relativement stable durant la saison. Des sautériaux et autres insectes et des oiseaux granivores ont été signalés dans certaines régions, causant des pertes de mil, sorgho et maïs. Aucune infestation significative de criquet migrateur africain n'a été signalée bien qu'il y ait eu des indications de quelques larves isolées, suite aux infestations de la fin de l'année 1997 dans les régions du Logone et du Chari. Les pâturages sont abondants et aucune maladie importante n'a été signalée sur le cheptel pour le moment.

Une mission d'�valuation des r�coltes commune FAO/CILSS a estim�, � la mi-octobre, la production totale de c�r�ales au record de 1 277 000 tonnes, soit une production de 30 pour cent sup�rieure � celle de 1997/98. Elle est �galement sup�rieure de 9 pour cent au record pr�c�dent datant de 1994/95. La production de chacune des c�r�ales a augment� par rapport au niveau de l'ann�e derni�re, � l'exception de la production de riz, ce qui r�sulte d'une combinaison de divers facteurs incluant le retard tardif de la saison, les inondations, l'apport insuffisant en semences et l'ins�curit� alimentaire qui a emp�ch� les activit�s agricoles. Dans la zone sah�lienne, il est pr�vu que la production augmente d'environ 70 pour cent par rapport � l'ann�e derni�re, suite aux conditions m�t�orologiques favorables. Dans la zone soudanienne, une r�duction globale de la production c�r�ali�re de 6 pour cent par rapport � 1997 est attendue.

Après un début tardif de la saison agricole dans la plupart des pays côtiers, les perspectives pour la récolte céréalière de 1998 sont mitigées. Elles devraient être proches de la normale mais au-dessous du niveau de l'année dernière dans la plupart des pays.

La saison des pluies a commencé à la mi mars dans le sud des pays du Golfe de Guinée mais les précipitations sont demeurées au-dessous de la normale. Puis, les pluies se sont étendues vers le nord mais sont devenues abondantes au-dessus de la partie nord de ces pays seulement entre la mi et la fin avril, soit 15 à 20 jours plus tard que d'habitude. La saison a démarré tard en particulier dans le nord du Ghana, du Bénin, du Togo, de la Guinée et dans le centre du Nigéria. Les pluies sont ensuite restées bien réparties de juin à octobre, et la période sèche, qui a lieu habituellement en juillet, a été visible seulement dans le sud du Ghana et de la Cote d'Ivoire. Les précipitations ont diminué sensiblement à partir de la mi octobre et se sont quasiment arrêtées début novembre.

Au Nigéria, en dépit de la pénurie d'engrais, les conditions de croissance ont été favorables pendant toute la saison agricole et la production céréalière est estimée à 22,7 millions de tonnes. Suite aux conditions agro-climatiques favorables en Guinée, au Bénin, Togo et Cameroun, la production agricole devrait y être proche de la normale. Des précipitations inférieures à la normale et irrégulières ont été enregistrées en Cote d'Ivoire et au Ghana, notamment dans le sud, où la première saison de croissance a été particulièrement courte, ce qui pourrait avoir réduit la production de maïs et de riz.

Au Libéria, conditions de sécurité favorables et les distributions massives d'intrants agricoles ont permis des activités agricoles quasi normales dans les principales zones de production et la récolte devrait être proche de celle de l’année dernière. En Sierra Leone, les troubles civils ont causé d’importants déplacements de population dans des zones rurales pendant la saison agricole, notamment dans le nord et à l'est du pays, ce qui a limité la production dans ces zones. Les premières évaluations de production sont nettement inférieures au niveau de l'année dernière en dépit des conditions favorables de sécurité dans le sud et le centre du pays, où la production agricole devrait être proche de la normale.

Les évaluations préliminaires de la FAO concernant la production céréalière dans les neuf pays côtiers s’établissent à un total d'environ 30 millions de tonnes. Ces estimations, présentées dans le tableau 3, sont très approximatives, puisque, en raison du début tardif de la saison, les données de production habituellement fournies par les administrations locales ne sont pas disponible pour l’instant. Les premières estimations montrent un récolte céréalière record au Nigéria.

|

Pays |

Production |

Estimation pour 1998 |

1998/ 1993-97 (%) |

|||||||

| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |||

|

Benin 1/

|

546 | 587 | 608 | 628 | 649 | 634 | 668 | 915 | 800 | 115 |

|

Cameroun 1/

|

842 | 1 001 | 905 | 980 | 920 | 1 200 | 1 161 | 1 160 | 1 200 | 110 |

|

Côte d’Ivoire 1/

|

1 238 | 1 314 | 1 317 | 1 352 | 1 363 | 1 480 | 1 787 | 1 552 | 1 600 | 106 |

|

Ghana 1/

|

845 | 1 436 | 1 255 | 1 644 | 1 594 | 1 834 | 1 770 | 1 790 | 1 700 | 98 |

|

Guinée 1/

|

751 | 872 | 935 | 964 | 978 | 870 | 890 | 911 | 900 | 98 |

|

Liberia 1/

|

100 | 109 | 102 | 65 | 50 | 56 | 95 | 168 | 170 | 195 |

|

Nigeria

|

17 678 | 18 615 | 19 597 | 19 329 | 20 358 | 20 943 | 21 636 | 21 833 | 22 773 | 109 |

|

Sierra Leone 1/

|

563 | 467 | 478 | 499 | 465 | 337 | 399 | 480 | 400 | 92 |

|

Togo 1/

|

484 | 465 | 494 | 633 | 443 | 502 | 687 | 717 | 650 | 109 |

|

Total 2/

|

23 000 | 24 900 | 25 700 | 26 100 | 26 800 | 29 100 | 27 300 | 29 500 | 30 200 | 109 |

Source: FAO

Note: Les récoltes record sont soulignées.

1/ Estimations préliminaires de la FAO basées

uniquement sur une évaluation qualitative de la saison agricole.

2/ Totaux arrondis.